केशवानंद भारती केस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक धर्मनिरपेक्षता को मिला संवैधानिक दर्जा; यूपी सीएम का बयान संविधान की आत्मा और लोकतांत्रिक मर्यादा — दोनों पर चोट। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हालिया बयान ने पूरे देश में एक नई वैचारिक बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि “भारत ने ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को कभी कोई मान्यता नहीं दी… यह शब्द तब डाला गया, जब ‘भारत रत्न’ बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटा गया।” यह कथन न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि यह उस भारत की आत्मा के खिलाफ़ है जो अपने विविध धर्मों, पंथों और विश्वासों के साथ एक समान और समरस राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। मुख्यमंत्री का यह बयान संविधान के मूल सिद्धांतों, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, और भारत की लोकतांत्रिक संरचना — तीनों को चुनौती देता है।

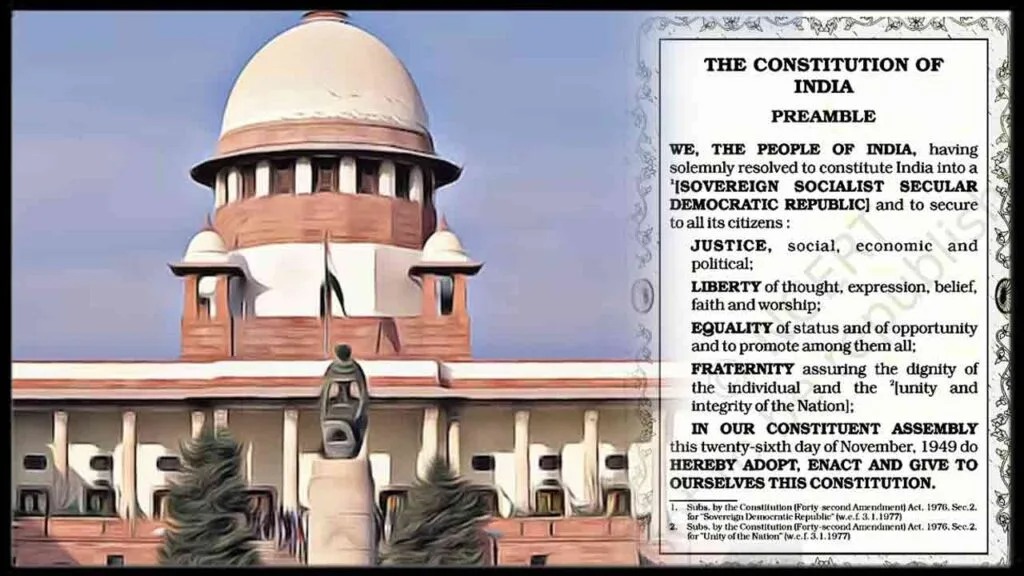

“धर्मनिरपेक्षता” भारत की राजनीतिक और सामाजिक चेतना का केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दर्शन है। यह सही है कि संविधान में “धर्मनिरपेक्ष” शब्द 1976 में 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना (Preamble) में जोड़ा गया था, लेकिन इसका भाव और दर्शन संविधान में आरंभ से ही मौजूद था। संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव निषेध), अनुच्छेद 25 से 28 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 51-A (नागरिक कर्तव्य) — सभी इस विचार को मूर्त रूप देते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में पहली बार स्पष्ट कहा था कि “धर्मनिरपेक्षता” भारतीय संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा है। अदालत ने यह भी निर्णय दिया कि संसद संविधान को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती — और धर्मनिरपेक्षता इसी मूल ढांचे का आधार है। यह निर्णय उस समय आया जब तत्कालीन सरकारें अपनी शक्ति का विस्तार कर संविधान में मनमाने बदलाव करना चाहती थीं, और न्यायपालिका ने उस पर स्पष्ट सीमा तय की।

इसके बाद कई बार संविधान से “धर्मनिरपेक्ष” शब्द को हटाने की याचिकाएँ दायर की गईं, परंतु हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे कायम रखा। हाल ही में अदालत ने एक बार फिर एक ऐसी ही याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि “धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक अस्तित्व की नींव हैं।” कोर्ट ने कहा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी परिभाषा जैसी नहीं है — यह “धर्म से दूरी” नहीं, बल्कि “सर्वधर्म समभाव” है। भारत का राज्य धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि वह हर धर्म को समान सम्मान देता है, किसी धर्म को प्राथमिकता या द्वेष नहीं। यही विचार भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे धार्मिक राष्ट्रों से अलग पहचान देता है।

लेकिन मुख्यमंत्री का बयान इस संवैधानिक भावना के ठीक उलट है। उनका यह कहना कि “भारत ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को कभी नहीं माना” उस विचारधारा की झलक देता है जो भारत को संविधान के बजाय मजहबी पहचान से परिभाषित करना चाहती है। यह वही मानसिकता है जो “समाजवाद”, “संघीयता” और “संवैधानिक समानता” जैसे सिद्धांतों को “विदेशी आयात” बताकर कमजोर करने की कोशिश करती है। यह सोच न केवल संविधान का अपमान है, बल्कि डॉ. भीमराव आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे निर्माताओं के सपने का भी अपमान है, जिन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी थी जो जाति, धर्म और भाषा के बंधनों से ऊपर हो।

कानूनी विशेषज्ञों और संवैधानिक विद्वानों ने मुख्यमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि “धर्मनिरपेक्षता कोई वैकल्पिक विचार नहीं बल्कि भारत के अस्तित्व का स्तंभ है। जो भी नेता इसे कमजोर करने की कोशिश करता है, वह संविधान के खिलाफ़ खड़ा होता है।” पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा कि “अगर राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा तो नागरिकों के मौलिक अधिकार केवल किताबों में रह जाएंगे।” वहीं संविधान विशेषज्ञ फहमीदा नक़वी ने टिप्पणी की, “भारत का संविधान किसी ‘धर्म’ से नहीं, बल्कि ‘समानता’ से चलता है। और जो इसे नकारते हैं, वे संविधान के शपथपत्र से ही धोखा कर रहे हैं।”

यह पहली बार नहीं जब बीजेपी शासित राज्यों के नेता संविधान के मूल शब्दों पर सवाल उठा रहे हों। कभी “समाजवाद” को समाप्त करने की बात होती है, तो कभी “धर्मनिरपेक्षता” को ‘गैर-जरूरी’ बताया जाता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का असली लक्ष्य संविधान को राजनीतिक सुविधा के मुताबिक तोड़ना-मरोड़ना है? क्या यह वही पार्टी नहीं जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के ज़रिए पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का प्रयोग किया? क्या यह वही सरकार नहीं जिसने बार-बार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप झेले हैं — चाहे वो चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या मीडिया?

मुख्यमंत्री का यह बयान न केवल संवैधानिक मर्यादा की अवहेलना है बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए भी खतरनाक संकेत है। जब सत्ता में बैठे लोग संविधान की आत्मा को ही नकारने लगें, तो लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनावों तक सीमित रह जाता है। भारत के संविधान ने सत्ता को सीमित किया ताकि नागरिक स्वतंत्र रह सकें — लेकिन जब सत्ता संविधान की सीमाएँ पार करने लगे, तो नागरिकता का मूल्य ही खत्म होने लगता है।

भारत ने धर्मनिरपेक्षता को केवल स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारा है। मंदिरों में घंटियां और मस्जिदों में अज़ान एक साथ गूंजती हैं, गिरजाघरों में प्रार्थना होती है और गुरुद्वारों में लंगर। यही भारत की आत्मा है — यही इसकी पहचान। और यही धर्मनिरपेक्षता है। इसे अस्वीकार करने का अर्थ है उस भारत को नकारना जो हज़ारों साल की सभ्यता और सह-अस्तित्व की देन है।

इसलिए मुख्यमंत्री का यह बयान सिर्फ़ एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर प्रहार है। यह उन नागरिकों के विरुद्ध है जिन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया।

संविधान के शपथपत्र पर हाथ रखकर शासन करने वाले जब उसी संविधान की आत्मा को ठुकराते हैं, तो यह केवल विचारों की असहमति नहीं — बल्कि लोकतंत्र की परंपरा के साथ विश्वासघात है।