प्रो. शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री

नई दिल्ली 16 अक्टूबर 2025

बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर 2025 का विधानसभा चुनाव राज्य के भविष्य की दिशा तय करने के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। हालांकि, एक बार फिर से चुनावी विमर्श “फ्रीबी” यानी मुफ्तखोरी के वादों के चक्रव्यूह में उलझ गया है। राजनीतिक दल नकद हस्तांतरण, भारी सब्सिडी और विभिन्न मुफ्त योजनाओं के आकर्षक वादे कर रहे हैं, जिसे अब आम जनता के एक वर्ग द्वारा “वोट के बदले रिश्वत” के रूप में भी देखा जाने लगा है।

ये तमाम “कल्याणकारी योजनाएं” सुनने में भले ही आकर्षक लगें, लेकिन इनके शोरगुल के पीछे बिहार की गहरी और वास्तविक समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। राज्य एक तरह से जल्दबाजी में तो है, लेकिन उसने विकास की दिशा खो दी है। विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे हैं कि विकास का लक्ष्य 2047 जैसे सुदूर भविष्य के लिए क्यों निर्धारित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य तीन साल के भीतर यानी 2028 तक एक विकसित राज्य बनने की दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठा सकता?

बेरोजगारी की दर चरम पर है, बड़े उद्योग नगण्य हैं, और शिक्षा प्राप्त युवाओं का अपने ही राज्य से दिल्ली-मुंबई की ओर पलायन अब भी थम नहीं रहा है। विश्व बैंक की कई रिपोर्टों ने भी इस कड़वी हकीकत को उजागर किया है: बिहार की विकास गाथा इसलिए ठहर गई है क्योंकि यहाँ की राजनीति “दीर्घकालिक नीति” के बजाय “तात्कालिक तुष्टीकरण” और वोट बैंक साधने का जरिया बन चुकी है।

मुफ्त योजनाओं से नहीं, पूंजी निवेश और फैक्ट्रियों से बनेगा आत्मनिर्भर बिहार

यदि बिहार को इस विनाशकारी “फ्रीबी” चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो राज्य के राजनीतिक दलों को अपनी प्राथमिकताओं और फोकस को निर्णायक रूप से बदलना होगा। यह बदलाव मुफ्त योजनाओं से उद्योगों और पूंजी निवेश की ओर, सब्सिडी के वितरण से कौशल विकास (Skill Development) की ओर, और जातिगत समीकरणों की राजनीति से वास्तविक औद्योगिक निवेश पर होना चाहिए। यह निस्संदेह एक अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन बिहार के स्थायी और विकसित भविष्य का यही एकमात्र रास्ता है। हर चुनाव में, बिहार के नेता ऐसे वादे करते हैं जो सुनने में तो बहुत उदार और परोपकारी लगते हैं, लेकिन अंततः वे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महंगे और अस्थिर साबित होते हैं।

बिजली सब्सिडी, कृषि ऋण माफी, या सीधे नकद हस्तांतरण जैसी योजनाएँ भले ही लोगों को तात्कालिक और क्षणिक राहत प्रदान कर दें, लेकिन वे किसी भी प्रकार का स्थायी समाधान नहीं हैं। ये योजनाएं न तो बड़े पैमाने पर नई नौकरियाँ पैदा करती हैं, न ही बड़े उद्योग स्थापित करती हैं, और न ही एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नींव रखती हैं। विजन की इस गंभीर कमी के कारण, बिहार राज्य बार-बार अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए केंद्रीय अनुदानों पर आश्रित रहने के लिए मजबूर हो गया है, जहाँ मुफ्तखोरी अब सुशासन का विकल्प बनकर एक “शॉर्टकट राजनीति” बन चुकी है।

कर्ज में डूबा बिहार और मुफ्त योजनाओं का आत्मघाती आर्थिक बोझ

बिहार राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति बेहद चिंताजनक है, और ऐसे में मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं आत्मघाती कदम साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को ₹10,000 की नकद राशि देने का हालिया ऐलान, सिर्फ पहली किस्त के लिए ही, कम से कम ₹7,500 करोड़ का भारी-भरकम बोझ टैक्सपेयर्स के पैसे पर डालेगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य की अन्य तमाम मुफ्त योजनाओं का कुल बोझ लगभग ₹33,000 करोड़ के आसपास बैठता है। इस वित्तीय दबाव को नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्टों से और मजबूती मिलती है, जो बताती है कि बिहार का ऋण-जीएसडीपी (Debt-to-GSDP) अनुपात 2022-23 में 39.6% था, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

राज्य का कुल सार्वजनिक कर्ज अब भयावह रूप से ₹4.06 लाख करोड़ के आंकड़े को छू चुका है। इतने भारी-भरकम कर्ज के बोझ तले दबे होने के बावजूद मुफ्त योजनाओं को लागू करना, राजनीतिक रूप से आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह आर्थिक रूप से “एक जेब से निकालकर दूसरी में डालने” जैसा है, जो राज्य की वित्तीय स्थिरता को गंभीर खतरा पहुंचाता है।

राजनीतिक नारों में उलझा रोजगार का मुद्दा और चुनावी वादों की होड़

बिहार की सियासत में रोजगार का मुद्दा सिर्फ एक भावनात्मक नारा बनकर रह गया है, जबकि विभिन्न गठबंधन और पार्टियां बड़े-बड़े वादों की होड़ में लगी हैं। वर्तमान सत्ताधारी गठबंधन, एनडीए (जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी शामिल हैं), अपने शासनकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियाँ और 40 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का दावा कर रहा है।

विपक्षी महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस-लेफ्ट यानी INDIA Bloc) के नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर वे सत्ता में आए, तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा, बेरोजगारी भत्ता देने और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने जैसी लोकलुभावन नीतियां भी सामने रखी हैं।

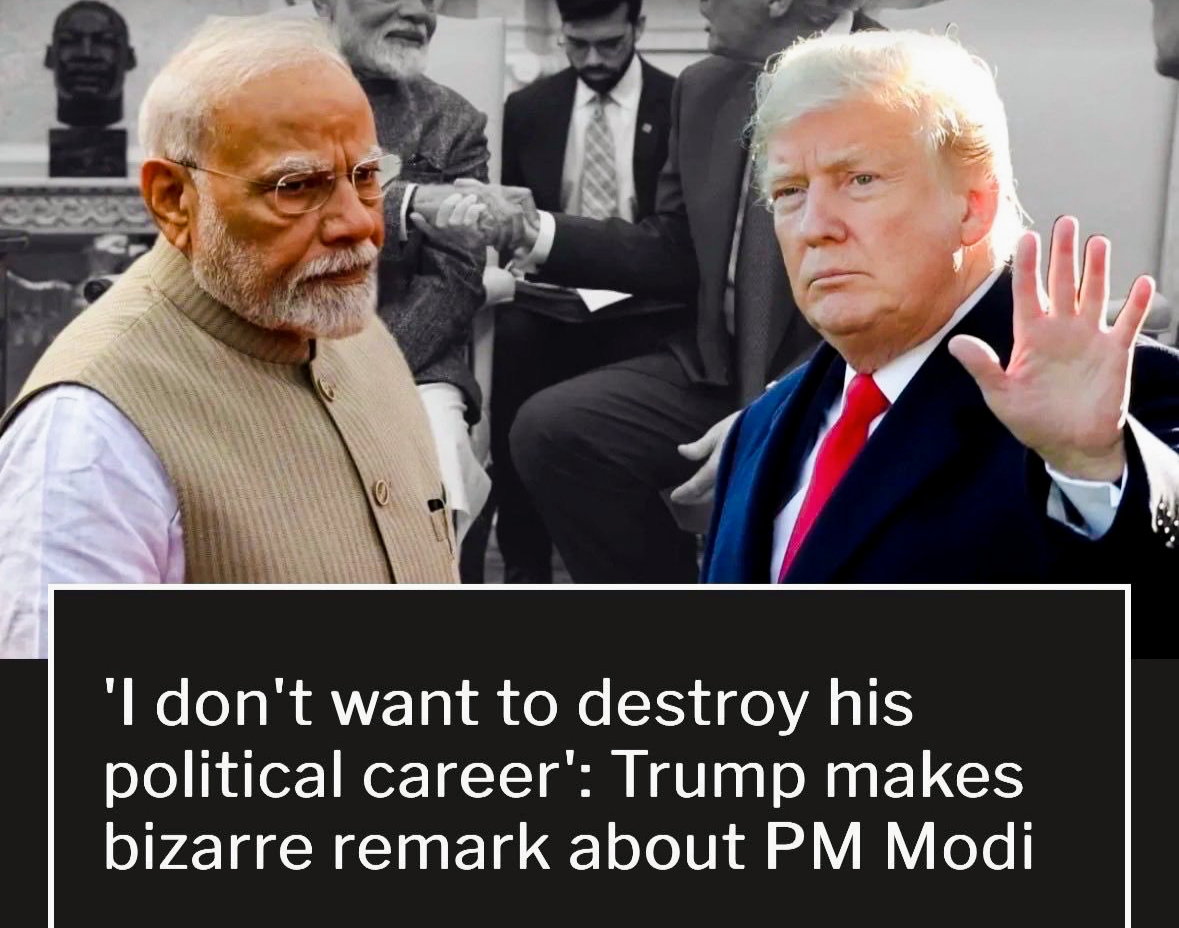

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में युवाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं और महिलाओं के खातों में सीधे फंड ट्रांसफर किया है, जिससे बीजेपी को उम्मीद है कि इसका चुनावी फायदा मिलेगा।

इस बीच, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने ‘जन सुराज’ अभियान के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और सुशासन जैसे वास्तविक और मूलभूत मुद्दों को उठाकर इन चुनावी वादों की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) भी बिहार में दिल्ली-पंजाब मॉडल के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देने का वादा करके एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है।

वोट मैनेजमेंट बनाम रोजगार की कड़वी सच्चाई: बिहार का आउटसोर्सिंग स्टेट बनना

बिहार के लिए सबसे बड़ा और वास्तविक संकट चुनावी ‘वोट मैनेजमेंट’ नहीं है, बल्कि उसके युवाओं के लिए गंभीर ‘रोजगार संकट’ है। आधिकारिक तौर पर राज्य की बेरोजगारी दर 3-5% के बीच बताई जाती है, लेकिन यह आंकड़ा जमीनी हकीकत से दूर और भ्रामक है।

वास्तविक स्थिति यह है कि बिहार में श्रम शक्ति भागीदारी अनुपात (Worker Population Ratio – WPR) केवल 51.6% है, जिसका अर्थ है कि कार्यशील उम्र की आधी से अधिक आबादी या तो नौकरी में नहीं है या नौकरी ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही है।

इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि केवल 8.7% लोग ही नियमित वेतनभोगी नौकरी में हैं, जो पूरे देश में सबसे कम आंकड़े में से एक है। उद्योगों की भयानक कमी और औपचारिक (Formal) नौकरियों के अभाव ने बिहार को एक “आउटसोर्सिंग स्टेट” या एक ‘श्रमिक आपूर्ति राज्य’ बना दिया है, जहाँ से हर साल लाखों श्रमिक दिल्ली, पंजाब, गुजरात और मुंबई जैसे विकसित राज्यों की ओर मजबूरी में पलायन करते हैं।

विश्व बैंक की निराशाजनक रिपोर्ट: विकास नहीं, गरीबी और ठहराव का जाल

विश्व बैंक (World Bank) द्वारा पिछले दो दशकों की गहन स्टडी पर आधारित रिपोर्ट ने बिहार के विकास की गाथा पर निराशाजनक टिप्पणी की है। रिपोर्ट कहती है कि बिहार अब भी गहरी गरीबी, बढ़ती असमानता, कमजोर शासन व्यवस्था और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के एक जटिल जाल में फंसा हुआ है। हालांकि 2005 के बाद से कुछ क्षेत्रों में प्रगति जरूर दर्ज की गई है, लेकिन ग्रामीण गरीबी और उपभोग असमानता के स्तर में कोई उल्लेखनीय या बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी मानव विकास सूचकांक आज भी राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे बने हुए हैं। विश्व बैंक ने स्पष्ट सलाह दी है कि बिहार को अपनी कृषि दक्षता को निर्णायक रूप से बढ़ाना होगा — जिसमें बेहतर सिंचाई तकनीक, जलवायु-स्मार्ट खेती को अपनाना, फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और किसानों के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करके उनकी आय को दोगुना किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन, और मानव पूंजी (स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा) में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट यह भी मानती है कि कोसी बेसिन डेवलपमेंट, शिक्षा-सुधार और वित्तीय पारदर्शिता जैसे कुछ परियोजनाओं ने राहत दी है, लेकिन मूलभूत संस्थागत सुधारों और एक सुदृढ़ दीर्घकालिक औद्योगिक नीति के अभाव में बिहार का विकास ठहर जाएगा।

आत्मनिर्भरता की राह: “रिपब्लिक ऑफ बिहार” को विचारों पर चुनाव लड़ना होगा

बिहार, जो ऐतिहासिक रूप से भारत के लोकतंत्र की जन्मभूमि रहा है, आज स्वयं ही एक “अलग गणराज्य” (रिपब्लिक ऑफ बिहार) जैसी स्थिति में पहुंच गया है, जहाँ की समस्याएँ, संस्कृति और आवश्यक समाधान देश के बाकी हिस्सों से अलग और विशिष्ट हैं। यहाँ से होने वाला श्रमिकों का पलायन 200 साल पुरानी एक स्थायी बीमारी बन चुका है, जिसे गरीबी, अपराध और अवसरों की कमी ने और भी मजबूत किया है। इस बीमारी से निकलने के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधानों की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, मुंगेर, जो मीर क़ासिम के समय से ही बंदूक बनाने का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है, उसके पारंपरिक हुनर को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या कहकर खारिज करने के बजाय, इस कौशल को एक “स्वदेशी फैंसी आर्म्स इंडस्ट्री” के रूप में संगठित और विकसित किया जा सकता है। ऐसा करने से यह स्थानीय कौशल वैश्विक बाजार में अपनी एक नई पहचान बना सकता है। इस तरह के रचनात्मक और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित समाधान बिहार को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकते हैं। अब समय आ गया है कि राजनीतिक दल केवल लोकलुभावन वादों पर नहीं, बल्कि ठोस और दूरगामी आर्थिक विचारों और नीतियों पर चुनाव लड़ना सीखें।

2047 नहीं, 2028 तक विकसित बिहार का आवश्यक संकल्प

बिहार के विकास के लिए 2047 का लक्ष्य बहुत दूर और लगभग अप्रासंगिक है। अगर भारत को वास्तव में एक “विकसित भारत” बनना है, तो यह आवश्यक है कि बिहार को अपने लिए 2047 के बजाय, 2028 तक एक विकसित बिहार बनने का महत्वाकांक्षी और प्राप्त करने योग्य संकल्प लेना होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज जिन लोगों से बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं, वे 2047 तक शायद इन वादों को पूरा होते देखने के लिए भी न रहें। अब वह निर्णायक वक्त आ गया है जब बिहार को मुफ्तखोरी की विनाशकारी राजनीति से बाहर निकलकर एक मेहनतकश, उद्यमी और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा।

विकास के लिए केवल सब्सिडी या नकद हस्तांतरण नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ और दूरगामी औद्योगिक रणनीति चाहिए; और वोट हासिल करने के लिए केवल लुभावने वादे नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और व्यावहारिक आर्थिक विजन चाहिए। यदि बिहार ने इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक दिशा को नहीं बदला, तो यह “विकास का वादा” नहीं, बल्कि राज्य के लिए राजनीतिक और आर्थिक दिवालियापन बन जाएगा।