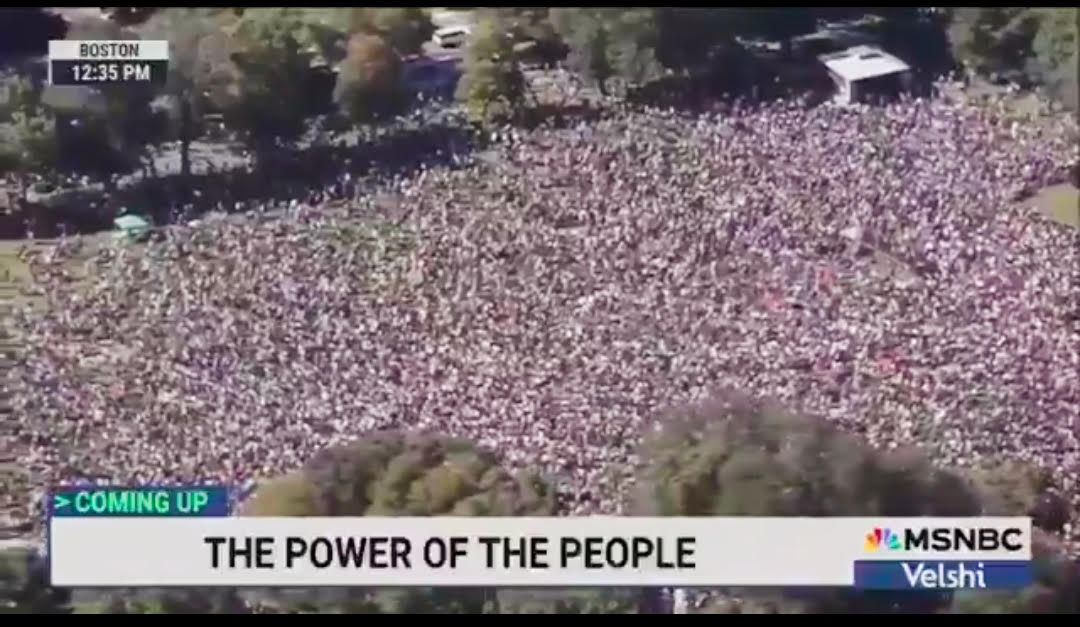

आत्मनिर्भरता से आत्मसमर्पण तक का सफर: बदलती वित्तीय नीतियाँ

भारत की वित्तीय व्यवस्था, जिसने दशकों तक स्वदेशी पूंजी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर काम किया, वह अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। वह देश जिसने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ताकि पूंजी केवल कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में न रहे, बल्कि उसका नियंत्रण जनता के हित में सरकार के पास हो, वही आज निजीकरण की आड़ में विदेशी पूंजीपतियों को बैंकिंग क्षेत्र में खुली छूट दे रहा है। यह मात्र एक आर्थिक सुधार का निर्णय नहीं है; यह एक राष्ट्रीय अस्मिता और आर्थिक संप्रभुता पर किया गया गहरा प्रहार है। यह नीतिगत बदलाव देश को उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण अब भारतीय बोर्डरूम से हटकर विदेशी फंड मैनेजरों और ग्लोबल कॉरपोरेशंस के हाथों में जा रहा है। यह ‘आत्मनिर्भर’ होने के वादे से ‘आत्मसमर्पण’ करने की नीति तक का एक चिंताजनक सफर है।

विदेशी बैंकों की चढ़ाई: भारत की वित्तीय रीढ़ पर कब्ज़ा

बीते कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जिस तेज़ी से विदेशी संस्थाओं का प्रवेश और नियंत्रण बढ़ा है, वह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। भारत के कई महत्वपूर्ण और बड़े बैंक अब विदेशी हाथों में जा चुके हैं, जिससे देश की वित्तीय रीढ़ पर विदेशी कब्ज़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर, सिंगापुर की DBS Group ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मदद से संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण कर लिया। इसी प्रकार, कनाडा की Fairfax Group ने कैथोलिक सीरियन बैंक (CSB) पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जापान की Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ने भी Yes Bank में बड़ी हिस्सेदारी लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और ताज़ा घटनाक्रम में, दुबई की Emirates NBD के RBL Bank को अधिग्रहित करने की खबरें आ रही हैं। ये बैंक केवल वित्तीय संस्थान नहीं थे; ये भारत के मध्यमवर्गीय व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों और छोटे उद्योगों की आर्थिक धड़कन थे। अब वही बैंक विदेशी बोर्डरूम से संचालित होंगे, जहाँ किसी भी निर्णय का आधार राष्ट्रहित या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि केवल अधिकतम लाभ (Profit Maximization) होगा।

“निजीकरण” नहीं, यह वित्तीय आत्मसमर्पण है

सरकार द्वारा बार-बार यह तर्क दिया जाता है कि निजीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में “दक्षता” (Efficiency) और “प्रतिस्पर्धा” (Competition) बढ़ेगी। हालाँकि, सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और खतरनाक है। जब विदेशी संस्थाएं भारतीय बैंकों में बड़ा निवेश करती हैं, तो वे केवल शेयर या परिसंपत्तियाँ नहीं खरीदतीं, बल्कि उन्हें लाखों ग्राहकों का संवेदनशील डेटा, देश की ऋण नीति बनाने की शक्ति, ब्याज दरों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के पूरे राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे तक रणनीतिक पहुँच मिल जाती है। यह प्रक्रिया ‘सुधार’ नहीं, बल्कि 21वीं सदी का आर्थिक उपनिवेशवाद है। आज के दौर में, साम्राज्यवाद बंदूकें या तलवारें लेकर नहीं आता; इसके हथियार बैलेंस शीट, बैंकिंग लाइसेंस और वित्तीय नियंत्रण हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था के संवेदनशील तंत्र को खुशी-खुशी विदेशी शक्तियों के हवाले कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर वित्तीय आत्मसमर्पण की निशानी है।

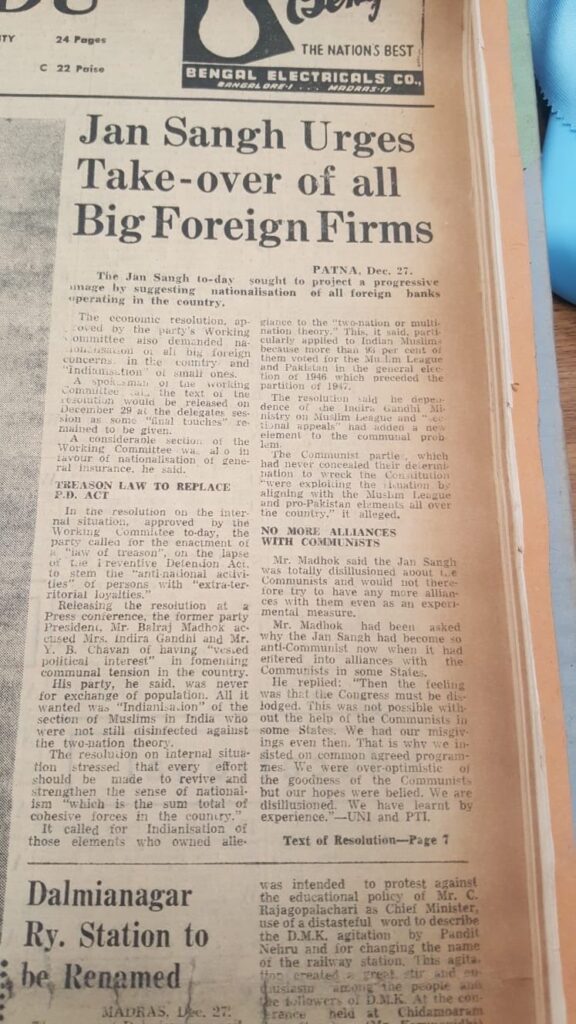

जनसंघ से भाजपा तक: विचारधारा का कड़वा उलटा सफर

भारतीय राजनीति का इतिहास इस मामले में एक कड़वी विडंबना प्रस्तुत करता है। 1969 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तब उस समय के जनसंघ (जो आज की भाजपा का पूर्ववर्ती रूप है) ने इसका विरोध किया था। लेकिन उनका विरोध राष्ट्रीयकरण के खिलाफ नहीं था, बल्कि वे तर्क दे रहे थे कि “विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।” जनसंघ की मूल विचारधारा यह थी कि विदेशी पूंजी और विदेशी नियंत्रण भारत के दीर्घकालिक हित में नहीं है। आज, वही विचारधारा सत्ता में है, और वही विचारधारा अब “स्वदेशी” की जगह विदेशी पूंजी के आगे घुटने टेककर, एक-एक करके भारतीय बैंकों को बेच रही है। यह इतिहास का एक कड़वा और खेदजनक पुनरावर्तन है, जहाँ एक पार्टी ने अपनी संस्थापक विचारधारा और राष्ट्रहित के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता पर मंडराता खतरा

बैंकिंग का मामला केवल ‘पैसे के लेन-देन’ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न है। हर बैंक के पास नागरिकों की वित्तीय जानकारी, देश के उद्योगों की पूंजी संरचना, बड़े कॉरपोरेट्स के गुप्त ऋण विवरण, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के गोपनीय डेटा तक पहुँच होती है। जब विदेशी संस्थाएं इन महत्वपूर्ण बैंकों को खरीदती हैं, तो भारत की आर्थिक सुरक्षा की दीवारें दरकने लगती हैं। हम कैसे यह गारंटी दे सकते हैं कि भविष्य में कोई विदेशी बैंक अपने देश या अपनी मूल कंपनी के भू-राजनीतिक हितों को साधने के लिए भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित नहीं करेगा? क्या कोई विदेशी संचालक, जिसका प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना है, वह भारतीय किसानों, MSME सेक्टर या देश के गरीब तबकों के सामाजिक-आर्थिक हित में कभी कोई कठोर या नुकसानदेह निर्णय लेगा? इन सवालों का जवाब ‘नहीं’ में ही मिलेगा।

आर्थिक गुलामी का नया और सूक्ष्म रूप

इतिहास हमें सिखाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों और व्यापार के बहाने आई थी, और कुछ ही दशकों में, उसने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता स्थापित कर ली थी। आज वही इतिहास एक नए और सूक्ष्म रूप में दोहराया जा रहा है — इस बार ‘कंपनी’ कॉरपोरेट और बैंकिंग लाइसेंस के रूप में आई है। हम फिर एक बार उसी विनाशकारी राह पर चल रहे हैं जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और हमारी वित्तीय नियति हमारे अपने हाथों से फिसलकर विदेशी नियंत्रण में जा रही है। यह सवाल हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है: क्या हम इसे ‘विकास’ मान रहे हैं या यह हमारे लिए ‘विनाश’ का रास्ता खोल रहा है? क्या ‘निजीकरण’ का यह मतलब है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था और अपने भविष्य की चाबी खुशी-खुशी किसी और (विदेशी) हाथ में सौंप दें?

“आत्मनिर्भर भारत” — क्या यह केवल एक नारा है?

प्रधानमंत्री द्वारा देश को “आत्मनिर्भर भारत” बनाने का आह्वान किया गया है, लेकिन अगर देश के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बैंक ही विदेशी हाथों में चले गए, तो यह आत्मनिर्भरता किस अर्थ में रह जाएगी? क्या यह भव्य नारा केवल भाषणों और घोषणाओं तक ही सीमित रहेगा, या कभी इसे नीतिगत निर्णयों के रूप में ज़मीन पर उतारा जाएगा? आज देश को एक तत्काल नीति पुनरावलोकन की आवश्यकता है। भारत को अपने बैंकिंग ढांचे को विदेशी नियंत्रण और अधिग्रहण से बचाने के लिए कठोर और स्पष्ट नीतियाँ बनानी होंगी। क्योंकि इतिहास गवाह है: जो राष्ट्र अपने बैंकों को नहीं बचा पाता, जो अपनी वित्तीय आत्मा बेच देता है, वह भविष्य में अपनी नीति और अपनी राष्ट्रीय पहचान दोनों खो देता है।

अब भी वक्त है — आर्थिक स्वतंत्रता बचाइए

भारत की आज़ादी केवल एक झंडे या संसद भवन तक सीमित नहीं हो सकती। जब तक हमारी आर्थिक आज़ादी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगी, हमारी राजनीतिक आज़ादी हमेशा अधूरी और जोखिम में रहेगी। यह हमारे लिए अंतिम चेतावनी है। अगर हमने अब भी इस खतरनाक प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगाई, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें इस वित्तीय आत्मसमर्पण के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए और अपनी वित्तीय संप्रभुता को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।