नई दिल्ली 29 सितंबर 2025

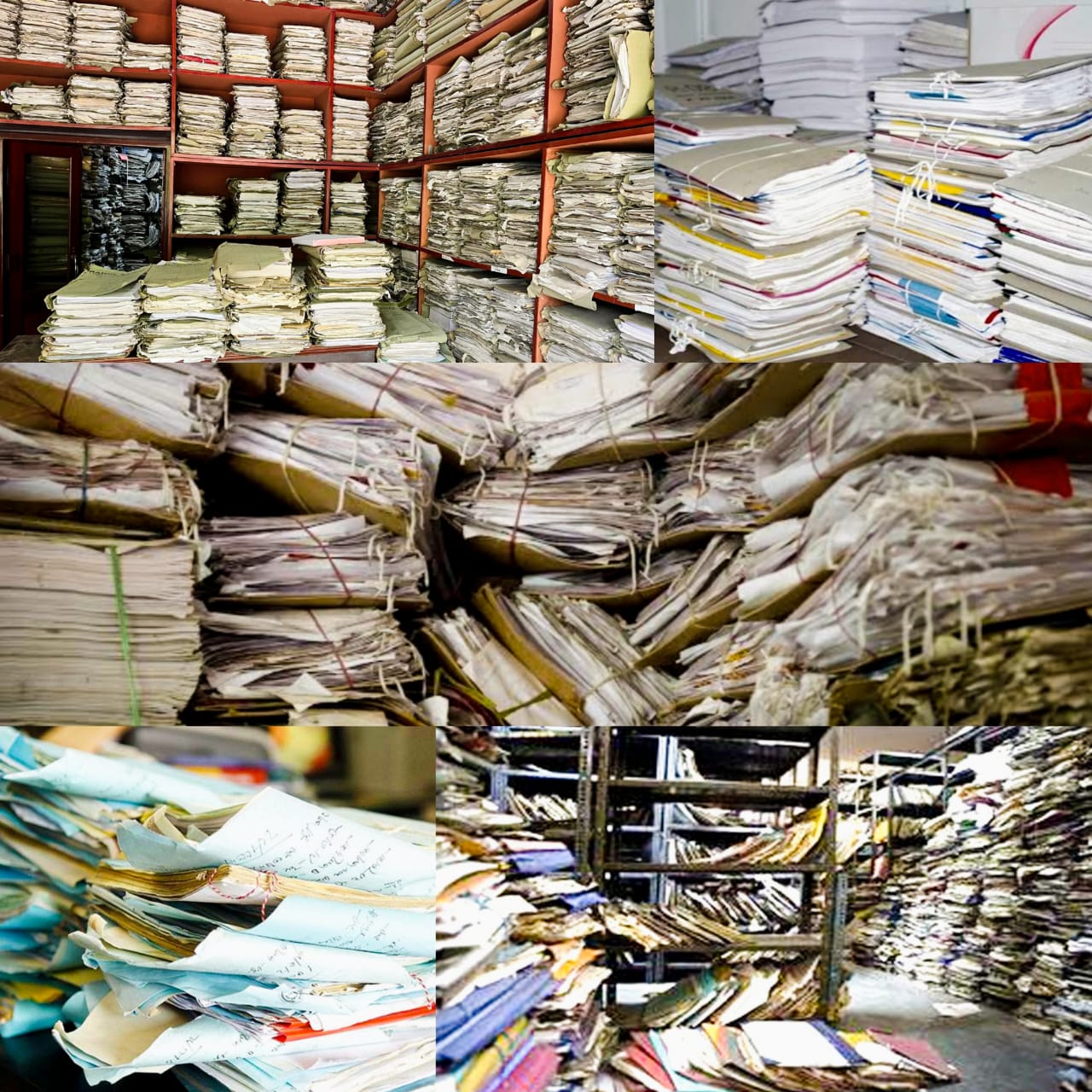

भारत की न्यायिक व्यवस्था इस समय इतिहास के सबसे भारी बोझ तले है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) और हालिया रिपोर्टों के मुताबिक सितंबर 2025 तक देशभर की अदालतों में 5.3 करोड़ से अधिक लंबित मामले जमा हैं—इनमें से भारी हिस्सा जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में अटका है, जबकि हाईकोर्टों में भी लाखों केस वर्षों से लंबित पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट–हाईकोर्ट–जिला अदालतों को जोड़कर यह संख्या न्याय के “समय पर” मिलने के वादे पर सीधा सवाल खड़ा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कारणों पर चिंता जताई है—मोसमी तौर पर वकीलों/गवाहों का अनुपलब्ध होना, लंबे समय तक चलने वाले स्टे ऑर्डर, और प्रक्रियात्मक देरी—वे अब सिस्टम-स्तर की बीमारी बन चुके हैं। नतीजा यह है कि लाखों पीड़ित नागरिकों के लिए न्याय “कभी-कभी दशकों तक” टल जाता है, और यह स्थिति संविधान के तहत सुनिश्चित त्वरित सुनवाई के अधिकार को कमजोर करती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की ताज़ा स्थिति इस व्यापक संकट का प्रतीक है। यूपी जैसे विशाल राज्य की सबसे बड़ी अदालत में 24 नए जजों ने 27 सितंबर 2025 को शपथ ली, जिससे कार्यरत जजों की संख्या 110 हुई; फिर भी स्वीकृत 160 के मुकाबले 50 पद खाली हैं। इससे साफ़ है कि नियुक्तियों की गति बढ़ने के बावजूद खाली पदों का “गड्ढा” भर नहीं पा रहा—और जब पीठें पूरी क्षमता पर नहीं चलतीं, तो लंबित मामलों का पहाड़ और ऊँचा होता जाता है। देशव्यापी तस्वीर भी अलग नहीं: हाईकोर्टों में अगस्त 2025 तक 1,122 के स्वीकृत पदों के मुकाबले 300+ पद खाली रहे; यानी नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की धीमी प्रक्रियाएँ सीधे-सीधे न्याय तक पहुँच को प्रभावित कर रही हैं।

यह संकट सिर्फ जजों की संख्या पर नहीं टिकता; जज-जनसंख्या अनुपात खुद एक संरचनात्मक समस्या है। कानून मंत्रालय के अनुसार भारत में जज-जनसंख्या अनुपात अब भी लगभग 21 जज प्रति दस लाख आबादी के आसपास है—1987 की लॉ कमीशन की सिफ़ारिश (50 प्रति दस लाख) से बहुत कम, और अमेरिका/यूरोप जैसे देशों से कई गुना नीचे। कम जज, कम स्टाफ़ और अदालतों के बुनियादी ढांचे पर दशकों से कम निवेश—ये तीनों मिलकर “धीमी सुनवाई, बार-बार स्थगन, और लंबी कतार” की त्रासदी को जन्म देते हैं। उच्चतम न्यायालय के आँकड़े भी दिखाते हैं कि शीर्ष अदालत पूरी क्षमता के बावजूद फ़्लो को पकड़ने के लिए लगातार गति बढ़ा रही है, फिर भी नीचे की परतों से आने वाली केस-लहर थमती नहीं।

सरकार और न्यायपालिका दोनों तरफ से कुछ संरचनात्मक समाधान भी सामने हैं—लेकिन उनकी स्केल-अप और क्रियान्वयन की रफ़्तार बराबर महत्वपूर्ण है। ई-कोर्ट्स परियोजना के फेज-III की शुरुआत 2023 में हुई और 2024–25 में केंद्र ने आवंटन को तेज़ किया; उद्देश्य है फाइलिंग से लेकर सुनवाई तक के हर चरण को डिजिटल करना, “अनडेटेड/ओवर-डेटेड” मामलों पर वास्तविक-समय नज़र रखना, और ट्रैकिंग/डैशबोर्ड से जवाबदेही बढ़ाना। इसी कड़ी में NJDG को “नेशनल डेटा वेयरहाउस” की तरह मज़बूत किया जा रहा है, जहाँ रोज़ाना अद्यतन होने वाले आँकड़े अदालतों की कार्यप्रणाली पर सीधी रोशनी डालते हैं—कितने केस सूचिबद्ध हुए, कितने में तारीख़ें पार हो रहीं, और किन श्रेणियों में सबसे अधिक जाम है।

साथ ही, मध्यस्थता (Mediation) को तेज़ी से बढ़ाने पर ज़ोर है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने हाल में कहा कि देश में लगभग 1.68 करोड़ ऐसे मामले हैं जिन्हें मध्यस्थता की ओर मोड़ा जा सकता है—पर इसके लिए 2.5 लाख प्रशिक्षित मध्यस्थ तुरंत चाहिएँ। यदि सिविल-वाणिज्यिक, परिवार, उपभोक्ता और छोटे-मोटे आपराधिक विवादों का बड़ा हिस्सा एडीआर तंत्र में प्रभावी ढंग से शिफ्ट हुआ, तो न्यायालयों का बोझ घटेगा और वास्तविक “विवादों का समाधान” अदालत-कक्ष के बाहर ही संभव होगा। लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण ढाँचा, मानकीकृत प्रक्रियाएँ और संदर्भित करने के स्पष्ट नियम ज़रूरी हैं—वरना एडीआर खुद नया “वेटिंग रूम” बनकर रह जाएगा।

कहाँ अटकता है पहिया—और क्या करना होगा:

(1) रिक्तियाँ—हाईकोर्ट/जिला अदालतों में नियुक्ति की पाइपलाइन को कैलेंडर-बद्ध कर “वैकेंसी-फ्री” लक्ष्य अपनाना होगा; कोलेजियम/सरकार के बीच फ़ाइल-टर्नअराउंड की समयसीमा तय हो।

(2) डेटा-चालित केस-मैनेजमेंट—NJDG के “एक्सेसिव-डेटेड/अनडेटेड” फ़्लैग्स पर मुख्य न्यायाधीश/पीठासीन जजों को मासिक एक्शन-प्लान बनाना चाहिए; जहाँ बैकलॉग का घनत्व अधिक है वहाँ “मिशन मोड बेंचेस” बनें।

(3) एडीआर/मध्यस्थता का अनिवार्य रूटिंग—परिवार, उपभोक्ता, चेक-बाउंस, लघु-मूल्य वाणिज्यिक विवादों को सुनवाई-पूर्व स्क्रीनिंग से गुज़ारकर उपयुक्त मामलों को पहले दिन से एडीआर में भेजना।

(4) सरकार बतौर सबसे बड़ा वादी—विभागों के अंदर “लिटिगेशन मैनेजमेंट सेल” और पूर्व-अपील स्क्रूटिनी अनिवार्य हो, ताकि अनावश्यक अपीलें घटें।

(5) डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर—ई-फाइलिंग/ई-समन/वीडियो-हियरिंग को “डिफ़ॉल्ट” बनाना; रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन समय-सीमा में पूरा करना; ज़मानत/इंटरिम राहत जैसे “रिफ़रल-हैवी” विषयों पर मानकीकृत आदेश-टेम्पलेट और समय-सीमाएँ।

(6) न्यायिक-सहायता स्टाफ़—रिसर्च असिस्टेंट, कोर्ट-मैनेजर, डेटा-एनालिस्ट, रजिस्ट्री स्टाफ़ की पर्याप्त भर्ती ताकि जज “फाइल-ट्रैकिंग/लॉजिस्टिक्स” के बजाय “निर्णयन” पर समय लगाएँ। इन कदमों से केस-क्लीयरेंस-रेट बढ़ेगा और बैकलॉग की ढलान पलटी जा सकेगी—वरना सिर्फ़ नियुक्तियाँ बढ़ाकर भी जाम पूरी तरह नहीं खुलेगा।

तल्ख़ सच्चाई यह है कि न्याय व्यवस्था में सुधार “एक-बार का प्रोजेक्ट” नहीं बल्कि सतत् मिशन है। ऊपर से नीचे तक—सुप्रीम कोर्ट से लेकर तहसील स्तर तक—यदि डेटा, तकनीक, मानव-बल और प्रक्रियात्मक अनुशासन एक साथ नहीं आएँगे, तो बैकलॉग का पहाड़ अगले कुछ वर्षों में और ऊँचा हो सकता है। फिर भी सकारात्मक संकेत हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे स्थलों पर सामूहिक नियुक्तियाँ, ई-कोर्ट्स फेज-III का स्केल-अप, और मध्यस्थता की आक्रामक पुश—ये सब मिलकर उस “टिपिंग पॉइंट” की तरफ़ इशारा करते हैं जहाँ से रफ्तार बदल सकती है। अब चुनौती है राज्य/केंद्र/न्यायपालिका—तीनों की संयुक्त इच्छाशक्ति की, ताकि “न्याय विलंबित” वाली कहावत भारत में अपवाद बनकर रह जाए, नियम नहीं।

जनता की पीड़ा: न्याय के इंतजार में जीवन रुक जाता है

देश भर में लंबित मामलों की यह सुनामी सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर डाल रही है। कल्पना कीजिए — एक साधारण मज़दूर का जमीन विवाद का केस जिला अदालत में फंसा है और उसकी सुनवाई हर दो-तीन महीने में टल जाती है। वह सालों-साल तारीख पर तारीख काटता है, जब तक कि उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अदालत के चक्कर में निकल न जाए। आंकड़े बताते हैं कि निचली अदालतों में 85% से अधिक केस ऐसे हैं जिनका निस्तारण 3 साल से ज्यादा समय से नहीं हो पाया है, और लाखों मामले ऐसे हैं जो 10-20 साल से रुके हुए हैं। ऐसे में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने से पहले ही उसका धैर्य टूट जाता है और कई बार उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है।

फौजदारी मामलों में यह संकट और भी गंभीर हो जाता है। कई निर्दोष लोग सालों तक जेल में बंद रहते हैं क्योंकि उनकी जमानत याचिकाओं की सुनवाई समय पर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई थी कि एक आरोपी की जमानत याचिका 27 बार टलने के बाद ही सुनी गई। इसका मतलब है कि निर्दोष होने के बावजूद एक व्यक्ति महीनों तक जेल में बंद रहा, सिर्फ इसलिए कि अदालत के पास सुनवाई का समय नहीं था। यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है बल्कि न्यायपालिका की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़ा करता है।

परिवारिक विवादों, तलाक, भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा जैसे मामलों में यह देरी पूरे परिवार को मानसिक और आर्थिक तनाव में डाल देती है। महिलाएं जो गुज़ारे भत्ते के लिए लड़ रही हैं, उन्हें सालों तक इंतजार करना पड़ता है और कई बार वे बीच रास्ते हार मान लेती हैं। छोटे व्यापारी और कारोबारी तबाह हो जाते हैं जब उनके व्यापारिक विवाद वर्षों तक सुलझते नहीं, उनका पूंजी फंस जाता है और वे दिवालिया हो जाते हैं।

न्याय में देरी समाज में निराशा और कानून से अविश्वास भी पैदा कर रही है। जब जनता को यह लगता है कि समय पर न्याय मिलना असंभव है, तो वे निजी समझौते, गुंडागर्दी या खुद सज़ा देने जैसे रास्ते अपनाने लगते हैं। इससे अपराध और हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह लंबित मामलों का पहाड़ केवल अदालतों का बोझ नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक विश्वास पर भी गहरा असर डाल रहा है।

मानव कहानियां: न्याय के इंतजार में पिसते लोग

- किसान रामेश्वर की ज़मीन का केस

इलाहाबाद ज़िले के किसान रामेश्वर यादव का ज़मीन विवाद का मामला पिछले 14 साल से चल रहा है। रामेश्वर के पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा ने खेत पर कब्जा कर लिया। रामेश्वर ने अदालत में दावा दायर किया, लेकिन हर सुनवाई पर “अगली तारीख़” मिलती रही। इस बीच रामेश्वर का बेटा पढ़ाई छोड़ कर शहर में मज़दूरी करने लगा ताकि परिवार का पेट भर सके। “मेरे पिता की मौत हो गई, अब मेरा बुढ़ापा भी इसी केस में निकल जाएगा,” रामेश्वर कहते हैं। उनके खेत की उपजाऊ जमीन विवाद में फंसकर बंजर हो गई है और परिवार की आर्थिक रीढ़ टूट चुकी है।

- सीमा की गुज़ारे भत्ते की लड़ाई

लखनऊ की सीमा (बदला हुआ नाम) ने पति से अलगाव के बाद 2018 में गुज़ारे भत्ते के लिए केस दायर किया। अदालत में सुनवाई हर महीने होती है, लेकिन बार-बार तारीख बदलने से पाँच साल बीत गए और अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं आया। इस बीच सीमा अपने दो छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही हैं और छोटी सी नौकरी करके मुश्किल से खर्च चला रही हैं। “मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भी भरना मुश्किल है, लेकिन केस खत्म नहीं हो रहा। कब तक ऐसे ही संघर्ष करूँ?” सीमा कहती हैं। उनके लिए यह कानूनी देरी केवल कागज़ी प्रक्रिया नहीं बल्कि रोज़ की भूख और असुरक्षा का सवाल बन गई है।

- छोटे व्यापारी इमरान का बकाया फँसा

कानपुर के व्यापारी इमरान की एक कंपनी ने माल खरीदकर लाखों रुपये का भुगतान नहीं किया। उन्होंने 2017 में कोर्ट में रिकवरी केस डाला। तब से लेकर अब तक 30 से अधिक सुनवाई की तारीखें लग चुकी हैं, लेकिन गवाहों की पेशी और दस्तावेज़ी कार्रवाई के कारण फैसला नहीं हो सका। इस बीच उनका कारोबार डूब गया और उन्हें अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ा। “मेरा पैसा फंसा है, बैंक का कर्ज़ बढ़ गया है, और केस का कोई अंत नहीं दिख रहा। मैं कोर्ट के चक्कर काट-काटकर थक चुका हूँ,” इमरान बताते हैं।

- शारजील इमाम और दिल्ली दंगों के आरोपी: पाँच साल से न्याय का इंतजार

दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित “बड़ी साज़िश” केस FIR नंबर 59/2020 (क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस) न्याय में देरी का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। इस केस में जेएनयू के पूर्व छात्र-कार्यकर्ता शारजील इमाम, उमर ख़ालिद, गुलफिशा फ़ातिमा, मीरन हैदर और कई अन्य पर यूएपीए, राजद्रोह और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। शारजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन पाँच साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी केस का ट्रायल पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। चार्ज फ्रेमिंग पर बहस महीनों तक खिंचती रही, गवाहों की पेशी में लगातार देरी हुई और हर सुनवाई पर नई तारीख़ मिलती रही। परिणाम यह है कि इस केस के अधिकांश आरोपी अब भी जेल में बंद हैं—बिना किसी अंतिम दोष सिद्धि या बरी होने के आदेश के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली पुलिस से इस केस की प्रगति पर जवाब मांगा है, लेकिन अंतिम राहत अभी तक टली हुई है। इस बीच छोटे दंगा मामलों में कई अभियुक्त बरी हो चुके हैं; मई 2025 में ही चार अलग-अलग मामलों में लगभग 30 लोग बरी किए गए, जिससे जांच की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे। यह पूरा परिदृश्य बताता है कि FIR 59/2020 न केवल कानूनी प्रक्रिया की लंबी जटिलताओं का प्रतीक है बल्कि यह इस सच्चाई को भी उजागर करता है कि भारत में कई बार “प्रक्रिया ही सज़ा” बन जाती है—जहाँ आरोपी सालों तक जेल में रहकर अपने जीवन के सबसे कीमती साल गंवा देते हैं, चाहे अंत में उन्हें निर्दोष क्यों न पाया जाए।

यह उदाहरण साफ़ दिखाता है कि लंबित मामलों का संकट केवल सिविल विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और संविधान के तहत गारंटीकृत न्याय पर सीधा प्रहार है। “न्याय विलंबित है, तो न्याय नकारा गया है” वाली कहावत यहां पूरी तरह सही बैठती है।